O Laboratório de Novas Epistemologias e Desenvolvimento Humano se constrói em torno de questões emergentes e proposições teórico-práticas articuladas às Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs para o curso de Psicologia, às linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Escolar - PGPDE e à motivação do grupo de docentes proponente na intenção de estabelecer uma aproximação cada vez mais interdisciplinar com a comunidade e a sociedade em geral, na parceria em projetos de pesquisa, sociais e de serviços.

A iniciativa tomada pelos professores pesquisadores do Departamento de Psicologia Escolar e Desenvolvimento - PED tem por finalidade ampliar as compreensões, produções, ações e relações em torno das áreas de estudo e em desenvolvimento pelas pesquisadoras, que podem, uma vez transversalizadas, gerar saberes e competências que contemplem aos desafios contemporâneos no eixo desenvolvimento humano e educação. Alinhados aos desafios epistemológicos, que se pretende avançar, o Laboratório visa enfrentar a busca por ações que tenham coerência ontológica-epistemológica-teórica-metodológica na pesquisa, ensino e extensão nas temáticas afins ao ‘desenvolvimento humano e educação’ (área de concentração do Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Escolar - PGPDE ao qual as professoras pesquisadoras encontram-se credenciadas).

Reconhecemos que nessa relação tetralógica (ontologia, epistemologia, teoria, metodologia), que não possui uma ordem estática, as questões epistemológicas e metodológicas, nas ciências em geral e particularmente na Psicologia, são as que tem se apresentado aquém, gerando dissonâncias nos modos como tem sido gerado conhecimento no campo, gerando o que Santos (2010) denomina como pensamento abissal. Importantes questões interseccionais como gênero, raça, classe, crenças, orientação sexual, capacidade, faixa etária, entre outras, são inter-relacionadas e moldam-se mutuamente. A interseccionalidade é uma forma de entender e explicar a complexidade do mundo, das pessoas e das experiências humanas (Collins & Bilge, 2021). Esses temas têm avançado exponencialmente em termos de novas abordagens e inteligibilidades, em muitos casos no seio dos seus movimentos sociais de luta, precisam avançar também nos modos de legitimação do conhecimento acadêmico, rompendo com o colonialismo epistemológico-metodológico que durante séculos sustentou a exclusão e a dominação do ser, do conhecer, do pensar, e do fazer, orientado por padrões predominantemente euronorteamericanos.

Em nossa proposição, a denominação ‘novas epistemologias’ abarca pelo menos 3 (três) movimentos os quais reconhecemos como complementares: o primeiro nasce nos movimentos sociais, como já sinalizamos, em busca da geração de saberes que produzam reconhecimento, legitimidade e emancipação; o segundo nasce na crítica à própria epistemologia pelo modo como o sujeito e o termo subjetividade foram historicamente silenciados e negados da produção do conhecimento; o terceiro movimento, o reconhecemos como uma demanda epistemológica em aberto, e dialoga com os desafios e complexidades geradas pela comunicação digital, pelo uso intensivo das tecnologias da informação e comunicação expressas na produção de imagens, produção social de curtas e outros fenômenos que surgem na esteira da cultura digital. A seguir, vamos ampliar a compreensão em torno desses movimentos epistemológicos.

O primeiro movimento em torno das ‘novas epistemologias’ congrega um conjunto de compreensões epistemológicas que podemos identificar na literatura como Insurgente, Decolonial, Alternativas, do Sul, Feminista, entre outras. Todas essas denominações possuem em comum o desejo de demarcar o distanciamento da epistemologia positivista colonial que reinou quase de forma absoluta na ciência moderna até final do século XX. Longe dessas denominações serem sinônimos, todas demarcam o desejo de emancipação de povos, culturas, práticas sociais, de gêneros, raças, etc., sempre com o forte desejo da produção de saberes que emergem de dentro desses grupos, representando, fundamentalmente, outras formas de se fazer ciência que possam legitimá-los em seus saberes e em suas formas de ser e de pensar. A luta por uma diversidade epistêmica frente ao colonialismo global faz-se urgente e o movimento por novas abordagens epistemológicas na Psicologia tem possibilitado problematizar conceitos centrais do desenvolvimento humano, questionando a forma como historicamente a área esteve apegada aos métodos positivistas e abrindo possibilidades transdisciplinares no enfrentamento das desigualdades globais (Maldonado-Torres, 2007; Bruno & Nascimento, 2019; Carjaval, 2020; Curiel, 2020; Pavón-Cuéllar, 2021).

O segundo movimento em torno das ‘novas epistemologias’ emerge do próprio questionamento filosófico à epistemologias que historicamente se consolidaram absolutas no conhecimento reconhecido como científico, anulando a subjetividade e o sujeito do processo de produção do conhecimento e validando o silenciamento de povos, culturas, crenças, práticas sociais, etc. A crescente certeza da inexistência de uma ordem natural das coisas vai ganhando forças nas décadas finais do século XX, que foram marcados por alguns movimentos epistemológicos mais contemporâneos, à exemplo das contribuições de Prigogine (1996); Maturana (2001), Morin (2001, 2005, 2010), Santos (2010, 2019) entre muitos outros. No campo da Psicologia, reconhecemos que, pela natureza subversiva, singular e complexa, a Epistemologia Qualitativa de González Rey (1997) é expressiva no reconhecimento da subjetividade e do sujeito no processo de produção do conhecimento, sendo considerada uma expressão da Epistemologia da Complexidade na área da Psicologia (Mitjáns Martínez, 2005). González Rey (2013), além do desenvolvimento de um modelo epistemológico-metodológico para o estudo da subjetividade, desenvolveu inúmeras críticas ao silenciamento epistemológico de como a Psicologia foi se constituindo, ainda presente nos dias atuais, a despeito de ter aderido e reconhecido temáticas emergentes, sem, entretanto, se ocupar dos modos de fazer ciência que sejam coerentes com a realidade social das temáticas às quais tem se ocupado nas últimas décadas.

O terceiro movimento em torno das ‘novas epistemologias’ ao qual objetivamos gerar novas inteligibilidades, dialoga com a necessidade de se avançar em torno de uma ‘epistemologia da virtualidade’, reconhecendo que as especificidades desse espaço-tempo nos processos de ensino e aprendizagem, escolarização, socialização, comunicação requerem subsídios epistemológicos distintos para a construção de um marco teórico que contemple as especificidades destes novos espaços sociais e individuais de produção da subjetividade social e individual. Temos problematizado a questão de que a sala de aula não é mais vista como o único lugar de aprendizagem, pois participa de um complexo conjunto de ações e recursos desenvolvidos pelos aprendizes. Corroborando com Coll (2013), criticamos a visão de que o foco da investigação seja a tecnologia, o que nos desafia a fazermos uma releitura crítica do papel da internet, seus aplicativos e os acessórios móveis (smartphone, tablet e outros) desde a sua criação aos tempos atuais, como recursos potentes que propiciam conexões sociais e mobilidades para aprender, mas, o foco da investigação não está mais no uso do software, mas nas trajetórias personalizadas dos estudantes. As novas ecologias de aprendizagem abrem diferentes portas de entrada para acessar o conhecimento no qual as pessoas fazem escolhas por determinadas trajetórias pessoais implicando em uma personalização de sua ação de aprender - expressando as formas singulares e configurações subjetivas que expressam como cada pessoa lança mão para aprender (Coll, 2013; Ramos, 2022).

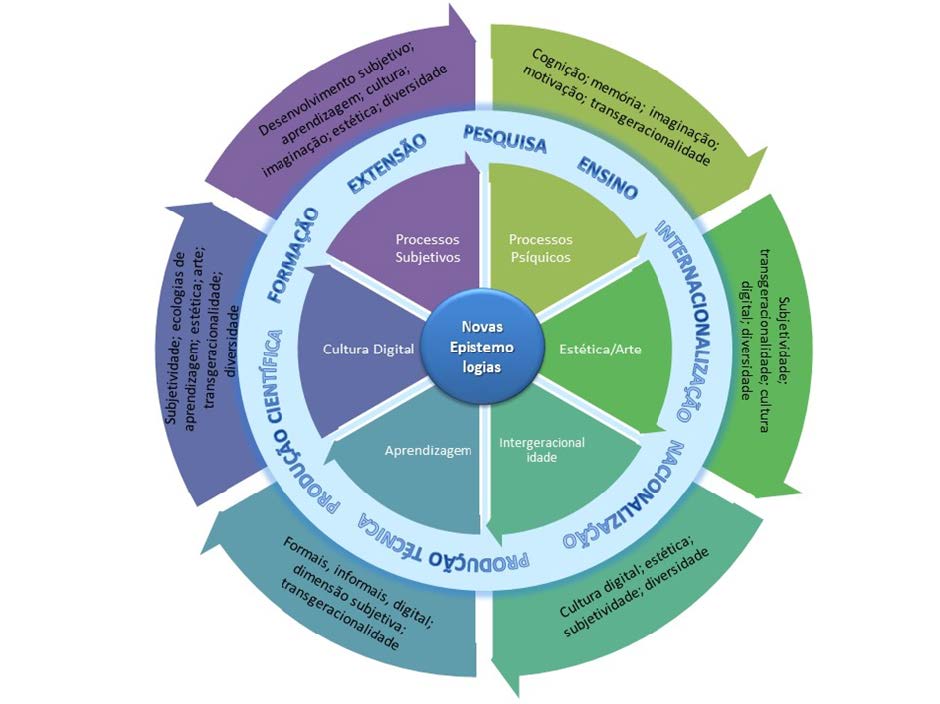

Como podemos identificar na imagem a seguir, produzida por meio do cruzamento das expertises individuais das proponentes, os três movimentos em torno do que reconhecemos como ‘novas epistemologias’ já vem se consolidando nas ações de pesquisa, ensino, extensão, internacionalização, nacionalização, produção técnica e científica das proponentes, transversalizadas em 6 (seis) blocos temáticos afins ao desenvolvimento humano, a saber: processos subjetivos, processos psíquicos, estética/arte, intergeracionalidade, aprendizagem e cultura digital.

A aproximação entre os processos subjetivos e os processos psíquicos é um desafio que precisa ser enfrentado e que possibilita avanços em ambas as perspectivas. Compreender como a subjetividade integra os processos psíquicos, podendo impactar no seu desenvolvimento e, também, como os processos psíquicos integram as produções subjetivas, também podendo participar do seu desenvolvimento amplia o olhar aos processos de desenvolvimento humano, reconhecendo-os em sua integralidade, ao longo de toda a vida (Rossato & Ramos, 2020). As ações orientadas para os processos subjetivos, estética/arte e aprendizagem e cultura digital partem da compreensão de que o foco dos estudos deve estar na análise da experiência subjetiva originada dos processos simbólico-emocionais mobilizados na experiência concreta de interação e conexão de saberes no uso dos artefatos da cultura digital (vídeos, games, comunidades virtuais, aplicativos para trabalhos escolares, memes etc) nos espaços escolares e nos espaços informais (Ramos & Boll, 2019). Essa experiência é tensionada pelo novo, pelo ineditismo das inter-relações virtuais, que pode impactar na constituição subjetiva da ação de aprender, reverberando na produção de novos recursos para o desenvolvimento e quiçá favorecendo a emergência de um sujeito ativo e criativo, protagonista do seu próprio processo. Reconhecemos que as TICs são artefatos culturais potentes, estando disponíveis para integrar as experiências sociais de aprendizagem articulada à outros espaço sociais, como por exemplo, a relação com a família, com os amigos, religião etc, representando as distintas conexões sociais que as pessoas constituem em sua história de vida. Como afirma Mary L. Gray (2020), é necessário estudarmos as tecnologias não como dispositivos, mas como condutores de conexões sociais.

O exercício de cocriação da mandala, nos possibilitou reconhecer nossas afinidades, individualidades e, principalmente, como, coletivamente, temos possibilidade de avançar no núcleo central - epistemológico - gerando conhecimentos que estejam cada vez mais alinhados aos compromissos sociais e políticos que a contemporaneidade tem demandado visando o acolhimento da diversidade nos processos de desenvolvimento humano. O Laboratório de Novas Epistemologias e Desenvolvimento Humano pretende se consolidar no desenvolvimento de pesquisa, ensino e extensão de forma transversal, num processo de multi-atuação entre esses pilares, fazendo com que os conhecimentos possam ser circulares entre os espaços e as pessoas que o integram. Professores pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação cocriarão permanentemente espaços de ação e inserção nacional e internacional por meio de produção científica, técnica e didática onde as expertises individuais serão compartilhadas e potencializadas no coletivo.

O Laboratório tem ainda o objetivo de se constituir em um espaço aberto de diálogo com integrantes de outros laboratórios do PED, bem como de outros laboratórios da UnB e de outras instituições nacionais e internacionais que tenham interesse nessas perspectivas visando o desenvolvimento de possibilidades epistemológicas que se alinhem, cada vez mais, às temáticas emergentes que têm sido abordadas no desenvolvimento humano, e na educação, visando o fortalecimento de metodologias de pesquisa, ensino e extensão que se constituam coerentemente alinhadas aos pressupostos ontológicos e epistemológicos que ora se apresentam.

Por fim, consideramos que o Laboratório de Novas Epistemologias e Desenvolvimento Humano, possui interface com ambas as linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Escolar. Na linha de Processos de Desenvolvimento e Cultura espera-se considerar as diferentes especificidades de cada pessoa, e a interação entre dimensões pessoais, socioinstitucionais e culturais ao longo das fases do desenvolvimento humano, mediados por ferramentas analógicas e/ou digitais. Na linha de Processos Educativos e Psicologia Escolar pretende-se abranger diversos campos e contextos emergentes, incluindo família, comunidades, instituições educativas, formais e informais, em seus diferentes níveis e modalidades; sistema socioeducativo; organizações não

governamentais; centros de pesquisa; escola de línguas, entre outros. Os pontos aqui apresentados se coadunam com Objetivos e Metas do Programa.

Referências

Bruno, J. S., & Nascimento, C. O. C. (2019). Racismo epistêmico, tensionamentos e desafios à Universidade. Revista Nós-Cultura, Estética e Linguagens, Goiânia, 4(2), 34-61.

Carvajal, J. P. (2020). Uma ruptura epistemológica com o feminismo ocidental. Em H. B. de Holanda (Orgs). Pensamento feminista hoje: perspectivas decoloniais . Rio de Janeiro: Bazar Tempo.

Coll, C. (2013). La educación formal en la nueva ecología del aprendizaje: tendencias, retos y agenda de investigación. In Rodríguez Illera, J. L. (Comp.) – Aprendizaje y educación en la sociedad digital. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Collins, P. H., & Bilge, S. (2021). Interseccionalidade. Boitempo Editorial.

Curiel, Ochy (2020). Construindo metodologias feministas a partir do feminismo decolonial. Em H. B. de Holanda (Orgs). Pensamento feminista hoje: perspectivas decoloniais . Rio de Janeiro: Bazar Tempo.

Engeström, Y. (2001). Expansive Learning at Work: toward an activity theoretical reconceptualization. Journal of Education and Work, 14(1), 133-156.

González Rey, F. (1997). Epistemología cualitativa y subjetividad. São Paulo: EDUC.

González Rey, F. (2013). O que oculta o silêncio epistemológico da Psicologia? Pesquisas e Práticas Psicossociais, v. 8 n. 1, p. 20-34.

Gonzaléz Rey, F. (2019). La subjetividad y su significación para el estudio de los procesos políticos: sujeto, sociedad y política. En: Piedrahita, C; Díaz, A; Vommaro, P.( org ) Subjetividades políticas: desafíos y debates latinoamericanos. pp. 11- 29 Bogotá, Colombia. Clacso. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. ISBN 978-958-20-1079-9

González Rey, Fernando. (1999). La investigación cualitativa en Psicología: Rumbos y desafíos. São Paulo: EDUC.

Maldonado-Torres, N. (2007). Sobre la decolonialidade del ser: contribuciones al desarrollo de un cepto. Em: Castro-Gomez, S.; & Grosfoguel, R. (Orgs.). El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica mas allá del capitalismo global (pp. 127-167). Bogotá: Instituto Pensar.

Maturana, H. (2001). Cognição, ciência e vida cotidiana. Belo Horizonte, MG: Humanitas.

Mitjáns Martínez, A. (2005). A Teoria da Subjetividade de González Rey: uma expressão do paradigma da complexidade na Psicologia. In González Rey, F. (org.). Subjetividade, Complexidade e Pesquisa em Psicologia. (pp. 1-26). São Paulo: Pioneira Thomson Learning.

Morin, E. (2001) A religação dos saberes: o desafio do século XXI. Rio de Janeiro: Bertrand. Morin, E. (2005). Introdução ao pensamento complexo. Porto Alegre: Sulinas, 2005

Morin, E. (2010). Meu caminho. Entrevistas com Djéanine Kareh. Tradução Edgar de Assis Carvalho. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.

Pavón-Cuéllar, D. (2021). Rumo a uma descolonização da psicologia latino-americana: condição pós-colonial, virada decolonial e luta anticolonial. Brazilian Journal of Latin American Studies, 20(39), 95-127.

Prigogine, I. (1996). O fim das ciências? In Schnitman, D. F. (org.). Novos Paradigmas, Cultura e Subjetividade. (pp. 25-44). Porto Alegre: Artes Médicas.

Ramos, W. M; Boll, C. I. (2019). A cultura digital e os novos contextos de aprendizagem: quem sabe como e onde eu aprendo sou eu. Em: S. D. Trindade & D. Mill (Org.). Educação e humanidades digitais: aprendizagens, tecnologias e cibercultura, pp.51-69. Coimbra: Imprensa Universidade de Coimbra.

Rossato, M., & Ramos, W. M. (2020). Subjectivity in the development processes of the person: complexities and challenges in the work of Fernando González Rey (La subjetividad en los procesos de desarrollo de la persona: complejidades y desafíos en la obra de Fernando González Rey). Studies in Psychology, 41(1), 31-52.

Santos, B. S. (2019). O fim do império cognitivo: A afirmação das epistemologias do sul. Belo Horizonte: Autêntica.

Santos, B. S.; Menezes, M. P. (org) (2010). Epistemologias do sul. São Paulo: Cortez.

Silveira, R. A. T.; & Huning, S. M. (2007). A Angústia Epistemológica na Psicologia. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 23(4), 473-480

Comments fornecido por CComment